Una amenaza transnacional para la energía

La seguridad energética en América Latina ya no depende únicamente de la oferta y la demanda, ni de la volatilidad de los precios internacionales. Hoy, la amenaza más tangible y menos discutida proviene del crimen organizado. Desde el «huachicol» en México hasta el control armado de zonas petroleras en Venezuela y Colombia, los cárteles han dejado de ser actores marginales para convertirse en fuerzas que modelan —y distorsionan— la operación de infraestructura energética crítica.

Este nuevo mapa del petróleo latinoamericano está marcado por la convergencia de intereses ilícitos y estratégicos. Las organizaciones criminales no solo buscan beneficios económicos inmediatos, sino también poder territorial, influencia política y control social. El impacto es profundo: menor inversión privada, daño ambiental, riesgos a la integridad física de trabajadores y, sobre todo, la erosión del Estado de derecho en áreas clave para el suministro energético.

México: el huachicol como negocio estructurado

En México, el robo de combustible —conocido como huachicol— se ha institucionalizado como una de las principales fuentes de ingreso del crimen organizado. Según datos de Pemex, en 2024 se detectaron más de 13 mil tomas clandestinas, un repunte respecto a años anteriores pese a los operativos de contención. Los estados más afectados son Hidalgo, Puebla, Guanajuato y Veracruz, zonas donde confluyen ductos estratégicos y presencia de grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima.

A pesar de la militarización de la seguridad energética —con presencia de la Guardia Nacional y el Ejército en instalaciones clave—, el fenómeno persiste. La razón: el huachicol no es una operación improvisada, sino una red sofisticada que incluye técnicos corruptos, transportistas, estaciones de servicio coludidas y estructuras financieras para el lavado de dinero.

Más allá de las pérdidas económicas, que ascienden a más de 10 mil millones de pesos anuales según la ASF, el verdadero impacto es sistémico: se debilita la capacidad operativa de Pemex, se incrementa el riesgo de explosiones y derrames, y se consolida un orden paralelo donde la violencia es la moneda de cambio para asegurar rutas de distribución ilícita.

Colombia: petróleo bajo fuego cruzado

En Colombia, la infraestructura petrolera ha sido durante décadas blanco de ataques armados, extorsiones y sabotajes. Grupos como el ELN y disidencias de las FARC han operado con objetivos múltiples: financiamiento de sus estructuras, presión política y control territorial. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), entre 2022 y 2024 se registraron más de 80 atentados contra oleoductos, siendo el Oleoducto Caño Limón-Coveñas uno de los más afectados.

El fenómeno se complejiza con la presencia de economías ilícitas superpuestas, como el narcotráfico y la minería ilegal, que generan corredores de ilegalidad donde la presencia estatal es nula o limitada. En este contexto, las empresas energéticas deben operar bajo esquemas de seguridad privada, pactos comunitarios o incluso cesión de pagos extorsivos, con consecuencias éticas y legales delicadas.

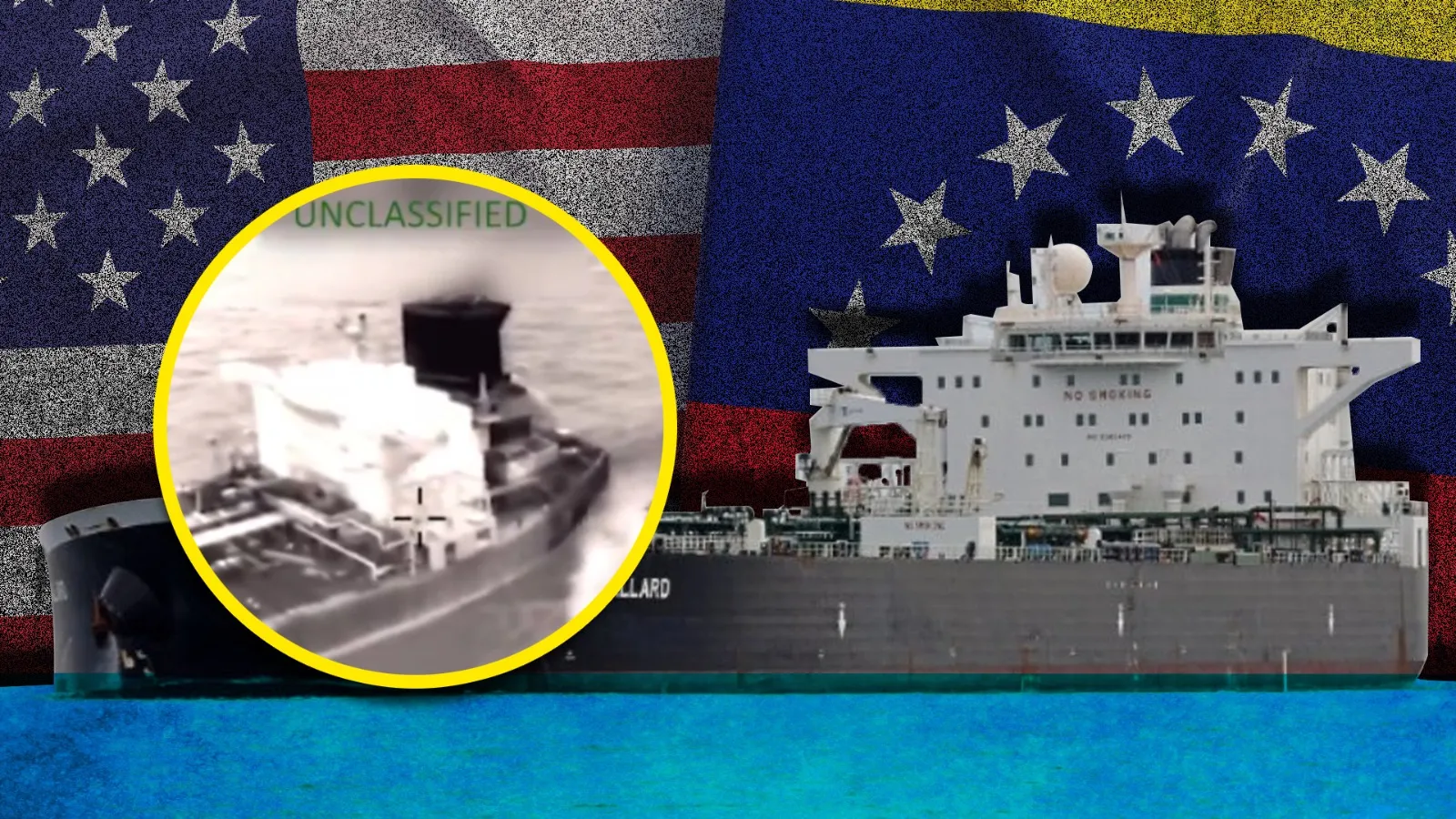

Venezuela: captura del Estado y redes criminales

Venezuela representa un caso paradigmático donde la delincuencia organizada se funde con estructuras estatales. PDVSA, la empresa petrolera estatal, ha sido infiltrada por redes de corrupción y contrabando de combustibles, facilitadas por la colusión de funcionarios, militares y empresarios ligados al régimen.

Reportes de organizaciones como Transparencia Internacional han documentado cómo mafias militares —conocidas como “carteles de los soles”— controlan desde refinerías hasta sistemas de distribución, desviando combustibles a mercados ilegales en Colombia, Brasil y el Caribe. En 2023, Estados Unidos sancionó a varios funcionarios por participar en esquemas de venta ilícita de crudo con beneficio personal, en violación de las sanciones internacionales.

Además, en regiones como el estado Zulia, grupos armados controlan pasos fronterizos y cobran peajes a los transportistas de combustible. Esta convergencia entre crisis institucional, sanciones y criminalidad ha devastado la seguridad energética local, generando escasez crónica de gasolina incluso en un país con una de las mayores reservas del mundo.

Infraestructura energética: objetivo estratégico de los cárteles

La infraestructura energética es un blanco estratégico por su alto valor, bajo nivel de vigilancia en zonas remotas y la posibilidad de insertarse en cadenas de suministro legales. Ya no se trata solo de robo de ductos, sino de control de pozos, refinerías, centrales eléctricas, almacenes de químicos y transporte multimodal.

Además, los cárteles aprovechan vacíos regulatorios y conflictos socioambientales para operar en zonas grises. En comunidades con bajo desarrollo, la presencia del crimen organizado suele ir acompañada de una narrativa de “protección” o “justicia social”, erosionando aún más la legitimidad del Estado y complicando las estrategias de contención.

¿Cómo se protege una red energética en zonas de captura criminal?

Los gobiernos de la región enfrentan un dilema estructural: proteger la seguridad energética sin exacerbar la militarización ni poner en riesgo los derechos humanos. Las soluciones pasan por múltiples dimensiones:

- Fortalecer la inteligencia financiera para rastrear flujos ilícitos derivados del crimen organizado en infraestructura energética.

- Blindar institucionalmente a las empresas energéticas, tanto públicas como privadas, a través de sistemas de control interno y auditoría autónoma.

- Desarrollar acuerdos comunitarios legítimos, evitando que los grupos delictivos ocupen el vacío social.

- Impulsar cooperación regional, ya que los flujos de combustibles robados cruzan fronteras y requieren respuestas integradas.

La inversión internacional también exige mayor certidumbre en materia de seguridad. Proyectos de gran escala, como los desarrollos en Vaca Muerta (Argentina) o el offshore brasileño, han logrado mantener esquemas robustos de blindaje gracias a una combinación de gobernanza, tecnología y presencia estatal efectiva.

Seguridad energética o colapso institucional

El crimen organizado en infraestructura energética no es una amenaza colateral: es una fuerza que redefine la política energética, el desarrollo económico y la soberanía territorial en América Latina. La capacidad de los Estados para recuperar el control sobre sus redes energéticas será una de las pruebas más críticas en esta década.

Enfrentar este reto exige mucho más que operativos armados. Requiere una arquitectura institucional robusta, cooperación internacional sin ambigüedades y una visión de largo plazo que reconozca que la energía no solo es un recurso económico, sino un eje estratégico de la gobernabilidad democrática.

Te invito a leer: