El espacio como nuevo territorio digital

Aunque todavía son proyectos piloto, la computación espacial representa un nuevo modelo de eficiencia energética global y una herramienta estratégica para ampliar la conectividad digital sin depender de grandes infraestructuras en tierra.

El espacio ya no es solo un escenario de exploración. En 2025, se ha convertido en una extensión de la infraestructura tecnológica terrestre. La órbita baja de la Tierra (LEO) empieza a albergar los primeros centros de datos espaciales, una tendencia impulsada por compañías como Amazon Kuiper, SpaceX (Starlink) y Microsoft Azure Space.

El objetivo es claro: reducir el consumo energético de los centros de datos terrestres, responsables de entre 1 % y 1.5 % del consumo eléctrico mundial, según la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2024). Estas instalaciones en órbita aprovecharían la energía solar directa y temperaturas frías del espacio para minimizar la necesidad de refrigeración, uno de los mayores costos energéticos de la computación terrestre.

Satélites energéticos: inteligencia artificial más allá de la Tierra

La clave de esta transformación radica en la inteligencia artificial embarcada. Los nuevos satélites no solo envían datos, sino que los procesan directamente en órbita, reduciendo la latencia y el consumo de ancho de banda.

Programas de la Agencia Espacial Europea (ESA), como el Φ-Lab, están probando módulos de IA que optimizan el uso de energía solar en misiones científicas. De manera paralela, compañías privadas como Microsoft y Loft Orbital experimentan con microservidores refrigerados al vacío, diseñados para operar con eficiencia energética en microgravedad.

Aunque aún no hay cifras verificadas sobre reducciones porcentuales de consumo —las pruebas siguen en fase de desarrollo—, las simulaciones sugieren ahorros energéticos potenciales de entre 20 % y 30 % respecto a centros de datos tradicionales, gracias a la ausencia de sistemas de enfriamiento activos.

Estos satélites, conocidos como “satélites energéticos”, podrían convertirse en nodos inteligentes para el monitoreo climático, la predicción de eventos meteorológicos y la observación ambiental. Su capacidad para procesar información en tiempo real también los hace vitales para optimizar redes eléctricas, detectar fugas de metano o anticipar incendios forestales.

Del cable al cosmos: la nueva arquitectura de la conectividad

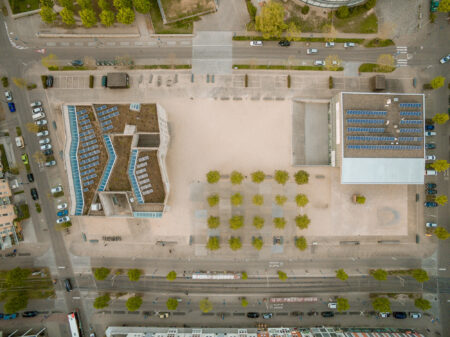

La combinación de satélites de baja órbita con infraestructuras terrestres da lugar a una arquitectura híbrida Tierra-órbita, capaz de ofrecer internet de alta velocidad incluso en zonas remotas.

Según McKinsey (2025), la conectividad satelital podría duplicarse en la próxima década, alcanzando miles de millones de nuevos usuarios en regiones rurales e industriales. En América Latina, Starlink ya conecta comunidades rurales en México, Brasil y Colombia, mientras que OneWeb despliega nodos energéticamente eficientes para redes corporativas.

El cambio más profundo está en la eficiencia energética de la transmisión. Los sistemas satelitales eliminan la necesidad de grandes tendidos de fibra óptica o estaciones repetidoras, lo que reduce el impacto ambiental de la infraestructura digital. Además, al operar con energía solar, los data centers en órbita podrían ser los primeros en lograr un balance energético neto positivo.

Desafíos técnicos y sostenibilidad orbital

No obstante, esta visión enfrenta desafíos complejos. La gestión térmica en microgravedad, la eliminación del calor residual y la prevención de residuos espaciales son retos críticos. Además, los lanzamientos de cohetes aún dependen de combustibles con emisiones de carbono.

Para abordar estos temas, la Space Sustainability Coalition y la ONU-COPUOS promueven lineamientos sobre reutilización de componentes y propulsión limpia. También se discuten nuevos marcos jurídicos de jurisdicción orbital, pues la información procesada fuera del planeta plantea dilemas sobre soberanía de datos y privacidad.

A diferencia de las proyecciones exageradas, los analistas coinciden en que la computación espacial avanzará gradualmente, con fases de integración parcial entre 2025 y 2035. En esta década, los satélites actuarán más como extensiones inteligentes de la nube terrestre, no como reemplazos totales.

Más allá de la Tierra: hacia una nube verde interplanetaria

En palabras del presidente de Microsoft, Brad Smith, “la próxima frontera de la nube no está bajo el mar, sino sobre nuestras cabezas”. La idea resume el espíritu de esta nueva era: una computación distribuida, limpia y global.

Los satélites energéticos marcan el inicio de una infraestructura donde energía solar, IA y sostenibilidad convergen. No todo está resuelto, pero el rumbo es claro: una digitalización que aprovecha el espacio para liberar presión sobre los recursos del planeta.

En lugar de multiplicar los data centers en tierra, la humanidad podría encontrar en el cielo una alternativa sostenible para procesar su creciente océano de información. Un futuro donde la nube, literalmente, flota entre las estrellas.

Te invito a leer: