El petróleo no convencional ha emergido como una fuente clave en la expansión energética de América del Norte y América Latina. Gracias al fracking y la explotación de arenas bituminosas, países como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Venezuela han redefinido sus estrategias energéticas. Sin embargo, este impulso ha generado un debate profundo: ¿estamos ante una solución energética o ante un riesgo ambiental difícil de revertir?

Auge de la extracción no convencional en América

Durante la última década, Estados Unidos se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo, en gran parte gracias al fracking (fractura hidráulica). Según la Administración de Información Energética (EIA), más del 60% de la producción total estadounidense en 2024 provino de formaciones de lutitas como la cuenca del Pérmico.

En Canadá, las arenas bituminosas de Alberta representan una de las mayores reservas de crudo del planeta. Aunque la producción se ha estabilizado en 2025 debido a restricciones de emisiones y presión internacional, sigue siendo un pilar económico del país.

En América Latina, Argentina ha desarrollado Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de gas de esquisto del mundo. Y Venezuela, aunque golpeada por sanciones y falta de inversión, posee enormes reservas de crudo extrapesado en la Faja del Orinoco, con técnicas de extracción similares a las arenas bituminosas.

Fracking y arenas bituminosas: tecnología y controversia

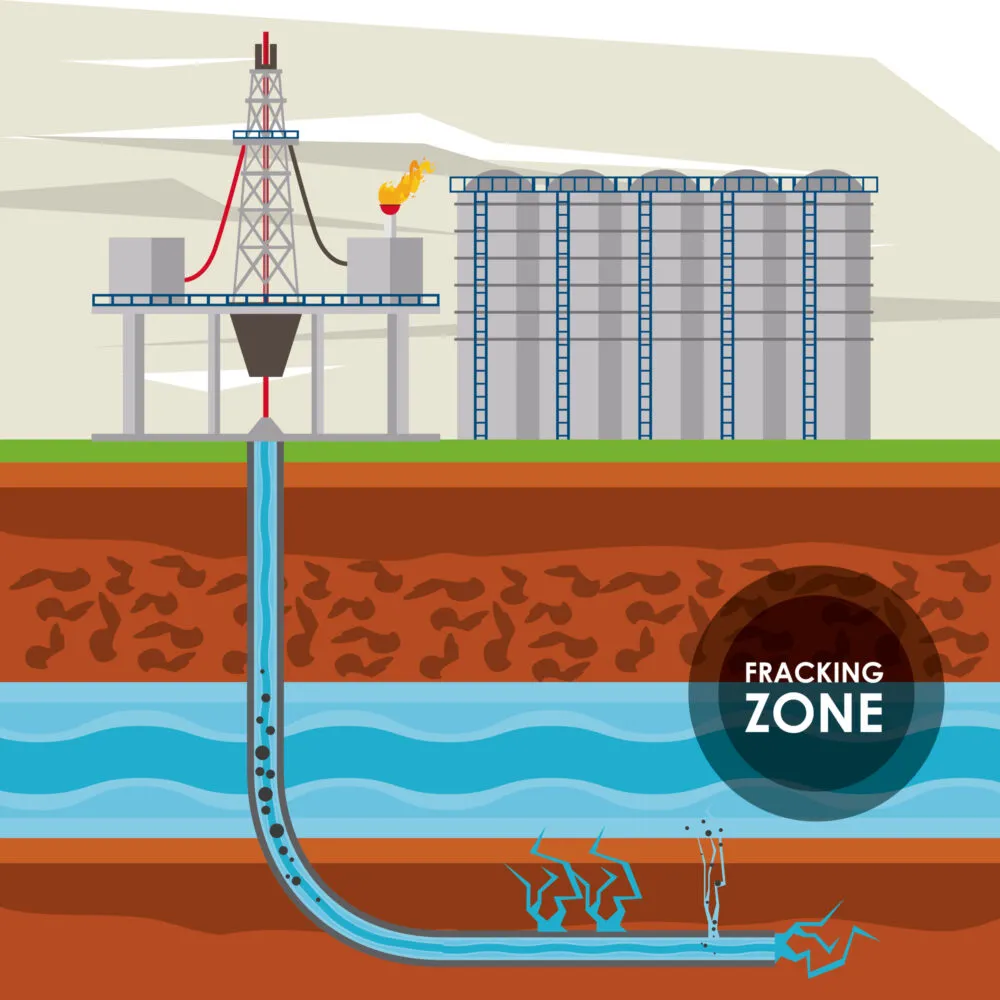

El fracking consiste en inyectar agua a alta presión, mezclada con arena y productos químicos, para fracturar formaciones rocosas profundas y liberar petróleo o gas. Su ventaja es el acceso a recursos antes inaccesibles, pero a un costo técnico y ambiental elevado. Diversos estudios, como los del US Geological Survey, vinculan esta técnica con riesgos de contaminación de acuíferos, actividad sísmica inducida y consumo excesivo de agua.

Por su parte, las arenas bituminosas implican procesos más intensivos: el petróleo extraído es una mezcla densa que requiere separación térmica y dilución con solventes. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que su huella de carbono es hasta un 20% mayor que la del petróleo convencional. Además, su extracción modifica ecosistemas enteros y genera grandes volúmenes de residuos tóxicos.

Estos métodos, si bien tecnológicamente avanzados, desafían los compromisos climáticos internacionales. En el Acuerdo de París y en foros como la COP28, se ha presionado para restringir las inversiones en hidrocarburos de alto impacto ambiental.

Energía, economía y dilemas geopolíticos

América se enfrenta a una paradoja: los hidrocarburos no convencionales aseguran independencia energética y dinamizan las economías, pero a costa de comprometer metas de sostenibilidad. En 2025, con el precio del barril oscilando entre los 80 y 90 dólares, muchos países redoblan esfuerzos extractivos para estabilizar ingresos fiscales y reducir importaciones.

Sin embargo, esta apuesta trae consecuencias. En México, aunque la producción de shale no ha despegado como en EE. UU., se discute su viabilidad en zonas como Burgos. En Brasil, Petrobrás analiza licitaciones de crudo no convencional, mientras enfrenta presiones sociales por sus impactos.

Los inversores también reaccionan. Fondos como BlackRock y bancos europeos han comenzado a limitar sus inversiones en proyectos con altas emisiones, forzando a los Estados a replantear sus estrategias de financiamiento.

¿Qué futuro para el petróleo no convencional?

Ante la urgencia climática, algunas voces proponen tecnologías de mitigación, como la captura y almacenamiento de carbono (CCS) en refinerías no convencionales, o el uso de agua reciclada en fracking. Otras, como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), advierten que la única vía segura es reducir progresivamente la dependencia de estas fuentes.

Además, se plantea una transición ordenada. En lugar de prohibir de inmediato el petróleo no convencional, se sugiere integrar sus ingresos en la financiación de energías limpias. Colombia, por ejemplo, ha impuesto impuestos al carbono que redirige hacia programas de resiliencia climática.

En paralelo, la presión ciudadana crece. Comunidades indígenas en Canadá y Argentina han logrado frenar proyectos extractivos, mientras movimientos juveniles exigen una transición que no sacrifique territorios ni recursos hídricos.

Más allá del debate energético

El petróleo no convencional simboliza el dilema central de nuestra era energética: avanzar hacia la descarbonización sin socavar la seguridad energética ni el desarrollo económico. Su auge no puede ignorarse, pero tampoco puede aceptarse sin un marco estricto de regulación, supervisión y responsabilidad ambiental.

En el corto plazo, América seguirá dependiendo en parte del fracking y las arenas bituminosas. La cuestión clave es cómo limitar su impacto, acelerar la inversión en alternativas limpias y garantizar que esta energía de transición no se convierta en una trampa de largo plazo.

Te invito a leer:

Pemex, pagos y promesas: ¿se evitará el colapso operativo en julio?